|

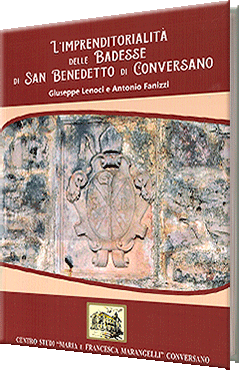

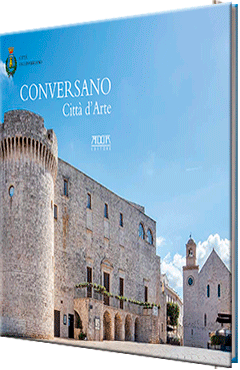

Nell'intento di far conoscere uno tra i più antichi monumenti storici e religiosi di Conversano e, altresì, con lo scopo precipuo di farne apprezzare, convenientemente, i suoi più distintivi valori architettonici, artistici e di culto è stato edito l'opuscolo "Basilica Cattedrale di Conversano[1]".

La brochure è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Conversano. È stata, fortemente, voluta dal responsabile della Diocesi di Conversano-Monopoli dall’arcivescovo monsignor Domenico Padovano e, in nodo particolare, dall'arciprete don Pasquale Cantalupo, attuale parroco della Basilica Cattedrale. Il pieghevole, infatti, è stato edito per essere distribuito, gratuitamente, ai cittadini e ai forestieri in modo particolare durante i festeggiamenti di Maria SS. della Fonte. E per quest'ultimo motivo l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vitantonio Bonasora, ha contribuito alla realizzazione della pubblicazione con 10 milioni di lire.

Questo opuscolo - va proprio ricordato a inizio di queste note - viene alla luce, davvero provvidenzialmente, venti anni dopo che Ubaldo Panarelli ha dedicato sempre alla nostra Cattedrale [2] una sua monografia.

Una segnalazione questa che va fatta, e con particolare rilievo, perché - innanzi tutto - non riteniamo sia mai disdicevole rammentare che se noi si riesce a vedere più lontano di chi è venuto al mondo prima di noi è perché noi, posteri, si sta sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto.

Quella di Panarelli è una pubblicazione che va ricordata poi anche perché nessuno, tra coloro che hanno già segnalato la pubblicazione di questo opuscolo, ha trovato il modo d'indicare il precedente storico più immediato della guida che, ora, vede la luce. E in questa sorta di infortunio sono incappati sia per una perdonabile dimenticanza quanto perché legati alla mera contingenza di un'estemporanea segnalazione giornalistica.

Fatta questa doverosa premessa, di seguito, diamo conto dei pregi che sono condensati - con sagacia espositiva e essenzialmente con intenti divulgativi - nel pieghevole che recensiamo.

Indiscutibilmente la nostra Cattedrale merita d'essere illustrata con una davvero corposa pubblicazione che ne illustri quindi compiutamente, sia sotto il profilo storico-artistico che religioso, tutti suoi più precipui pregi.

Non si può , infatti, affatto dimenticare che la Cattedrale di Conversano è stata costruita seguendo canoni stilistici tardo romanici pugliesi. Uno stile architettonico che è uno dei frutti più significativi di quella straordinaria stagione artistica, peculiarmente pugliese, che si connota per le sue notevoli caratteristiche compositivo-strutturali. Fenomeni artistici questi ultimi che tanto lustro hanno dato alla Puglia e in specie nelle sue più singolari realizzazioni. Si ricordino in proposito - tra le altre - le ben note cattedrali di Bari, di Bitonto, di Ruvo, di Trani e di Troia.

E la Cattedrale di Conversano, proprio per alcune sue caratteristiche, non sfigura al loro confronto se non in parte. Per ciò, pur tenendo presenti queste ultime considerazioni, dobbiamo convenire che nonostante la sua esiguità l'opuscolo "Basilica Cattedrale di Conversano" merita, sopra tutto per i suoi specifici intenti, un'ampia segnalazione. E questa segnalazione se la conquista, forse, proprio grazie alle sue contenute proporzioni. E, poi pure, in quanto è confezionato con notevole abilità grafico-compositiva e poi per la indubbia ....... padronanza della materia che vi è compendiata.

Nelle pagine di "Presentazione" Pasquale Cantalupo, inizialmente, ricorda che per la Chiesa Madre conversanese non sono mancate pubblicazioni di valore, pure se di taglio in genere preminentemente specialistico. Poi aggiunge che, purtroppo, nulla di tutto quanto è già stato pubblicato in passato è più in commercio.

Quindi preso atto che la tanto sospirata nuova e ampia monografia sulla Basilica, pur da parecchio tempo in gestazione, non vede ancora la luce - rileva che si avvertiva, da tempo, la mancanza di un'agevole baedeker da che guidasse alla "lettura" delle componenti strutturali e architettoniche della Cattedrale e quindi poi anche dei tesori artistici e di devozione che la stessa custodisce. E che, per ciò, la guida alla Basilica Conversano assolve, per l'appunto in modo preminente, alla funzione di un agile ma ben documentato baedeker che purtroppo mancava. E che quindi la guida viene offerta al lettore, e/o visitatore della Basilica, essenzialmente per fargli cogliere "in misura sintetica storia, arte e ricchezza religiosa della cattedrale".

Nel capitolo intitolato "La sua storia" sono raccontati - da Angelo Fanelli - i quasi mille anni di storia che sono racchiusi nelle volte, nei quadri, negli affreschi e nelle immagini sacre di un tempio che è molto amato dai conversanesi. Ma che è forse quasi tutto da riscoprire artisticamente e religiosamente. Così che quanto si ha dinanzi agli occhi finisce col divenire - pur compendiato in poche pagine - il resoconto - appassionato e per giunta sempre sorprendente - delle vicende che prima hanno fatto nascere l'idea della costruzione della chiesa. Poi condizionato e la costruzione[3] e i vari interventi che si sono succeduti nel tempo. E, quindi poi pure, la narrazione degli eventi infausti - davvero numerosi - che hanno portato la Cattedrale di Conversano a essere così come oggi si presenta all'ammirazione dei devoti come dei cultori.

È quest'ultimo un resoconto che inizia la sua narrazione sin da quando il normanno conte Goffredo, sul finire dell'XI secolo e gl'inizi del XII, provvede a far erigere per il vescovo Leone - sulla chiesa paleocristiana preesistente - un monumentale tempio. Il modello a cui si ispirarono gli iniziali costruttori fu il romanico.

Ma già solo dopo due secoli, dalla data della travagliata costruzione della cattedrale, la dispendiosa fabbrica della Basilica si presentava in tutta la sua decadenza strutturale. Fu, quindi, gioco forza intervenire. E vi provvide - dal 1359 al 1374 - il vescovo Pietro d'Itri. Questi dovette effettuare un restauro totale del tempio. Nel 1431 il vescovo Antonio Domininardi vi eresse una cappella in onore di Sant'Antonio abate. Nel 1456 furono, invece, rifatti i tetti. Sul finire del '500 il vescovo Donato Acquaviva d'Aragona commissionò ancora più radicali lavori di rifacimento e riparazione. Lungo tutto il '500 e il '600 nella cattedrale vennero erette numerose cappelle ricche di stucchi, colonne, pilastri e statue lignee dorate. Nel 1660 il vescovo Giuseppe Palermo consacra la chiesa dedicandola alla Vergine assunta in cielo.

L'ulteriore più compiuta trasformazione barocca, di tutto l'interno della Cattedrale fu perfezionato, nel 1703, dal vescovo Filippo Meda. Così che del primitivo stile romanico pugliese non si poteva che intravedere davvero ben poco. Ma quel poco, poi, fu del tutto occultato per opera del vescovo Fabio Palumbo.

Un secolo dopo, su commissione del vescovo Salvatore Silvestris, l'architetto conversanese Sante Simone fu incaricato di ricoprire l'interno della cattedrale con intonaco lucido. Sante Simone, dopo una serie di studi e accurate ricerche, si propose - invece - di far tornare il tempio all'originaria struttura. Ma non poté che operare che una modesta serie d'interventi e questi furono purtroppo il risultato di una serie di compromessi. Così che Sante Simone - nonostante i suoi lodevoli propositi - non poté che far davvero poco per restituire alla sua antica austera bellezza il tempio. Nel 1911, però, la Cattedrale fu divorata da un incendio che ne distrusse completamente l'interno e alcune parti murarie. Il "nuovo" tempio, così come lo possiamo ammirare oggi, è il risultato di una serie di interventi che iniziati nel 1911[4], e interrottivi durante la grande guerra, terminarono nel 1926.

Nella sezione della guida intitolata "Aspetti artistici" sono descritte partitamente le caratteristiche costruttive, architettoniche e artistiche, interne ed esterne, della Cattedrale. E dinanzi ai nostri occhi, come in una commovente processione, si susseguono la facciata, le navate, il transetto, il protiro, i due matronei, gli archi, il pergamo, la lunetta del timpano, i capitelli, l'architrave, i portalini di destra e di sinistra, l'abside centrale, i doppi portali sulle due fiancate, la torre campanaria e l'illustrazione della pianta a croce latina della Basilica Cattedrale di Conversano.

Poi subito dopo vengono enumerati gli interventi eseguiti dai maestri scalpellini per ornare - come si era soliti - le facciate esterne e gli interni della Cattedrale. E per questo vengono illustrate le fattezze del rosone centrale con raggiera, le due sculture che raffigurano la "Crocifissione di Cristo" e "La Vergine con Bambino", i manufatti lapidei che rappresentano un "Cristo risorto" e una acquasantiera rinascimentale con iscrizione incisa e scultura del santo fondatore.

Quindi poi, in questa stessa sezione, ci si sofferma a descrivere quanto è raffigurato nell'affresco dell'abside di sinistra. È un'opera armoniosa che "costituisce una delle gemme più preziose" (è databile al XIV secolo) che è rimasta ad abbellire la Basilica, dopo l'insensata vendita, o sparizione (?), dello straordinario polittico quattrocentesco di Bartolomeo Vivarini, poi ricomparso nell'Accademia di Venezia.

Nel paragrafo "Il culto. Maria SS. della Fonte" viene prima narrata l'origine del culto della protettrice di Conversano. Poi sono analizzati i caratteri stilistici - unici in tutta la Puglia - della tavola dipinta (è una icona bizantina) che la effigia. E, quindi, viene spiegato il perché dell'appellativo di "Fonte" che le è attribuito. Infine è ricordata la data della festa liturgica, che è celebrata la IV domenica del mese mariano. E che è la più importante dell'anno e di Conversano.

Nella parte dell'opuscolo intitolata "Il culto: San Flaviano" si riferiscono i precedenti storici e religiosi che hanno fatto sì che il martire San Flaviano (di cui si conserva un frammento osseo del braccio in una teca d'argento a forma di braccio benedicente) sia divenuto il santo patrono di Conversano. E vengono rammentati pure i motivi storici per i quali poi, invece, verosimilmente il culto di San Flaviano - pur entrato nell'onomastica conversanese - non sia attecchito nel cuore del popolo. Tanto che la processione del 4 Novembre, giorno della festa liturgica, sia andata, nei secoli, progressivamente perdendo lustro. Mentre, viceversa, l'antica "Fiera di San Flaviano" sia rimasta in auge. Così che la fiera in questi ultimi tempi addirittura si è dimostrata in espansione, al punto da richiamare flussi commerciali non solo municipali.

In "Il culto: Cristo risorto" viene descritto il dipinto di ignoto (ma che per la composizione e la iconografia si rifà a Piero della Francesca) che rappresenta Cristo Risorto. E che è databile tra l'ultimo decennio del 400 e il primo del '500. Una tela che fu composta, presumibilmente, su committenza della locale confraternita del Corpo di Cristo o del SS. Sacramento.

Nei paragrafi intitolati: "Oggetti e arredi: argenti, crocifissi" sono menzionati gli argenti antichi e moderni che costituiscono il "tesoretto" della Cattedrale. E vengono, per ciò, elencati i vassoi, i piatti stemmati per la lavanda, gli ostensori, le bugie, i candelieri, gli incensieri, le anfore, i faldistori (sedie a braccioli, senza spalliera, usate dai vescovi in alcune funzioni sacre), i pastorali, i leggii, i reliquiari, i calici e le croci pettorali in oro che la Basilica custodisce. Quindi vengono analizzati, e se ne coglie il valore artistico, il grande Crocifisso - una preziosa scultura lignea del '500 - che è visibile nella navata destra della Cattedrale. E i due Crocifissi, su croci astili (croci per processioni poste alla sommità di un'asta), tutti e due in stile barocco. Il primo ligneo, il secondo in rame dorato.

Infine in "La sagrestia" prima vengono elencati i dipinti che vi sono conservati (Vi è un ritratto che, senza alcun fondamento documentario, è attribuito a Paolo Finoglio). Sono poi ricordate le tele e la statuetta che vi sono custodite. Quindi le fotografie della Cattedrale che la riproducono quale era prima dell'incendio novecentesco. E, infine, i quattro antifonari (libri che contengono le parti cantate della liturgia della Messa), in folio manoscritti su fogli pergamenacei, datati nella seconda metà del '400.

Di straordinaria bellezza per la loro efficacia rappresentativa sono le fotografie che illustrano le caratteristiche architettoniche e artistiche man mano descritte e/o elencate nell'opuscolo. E danno questo risultato perché non sono certo inserite in funzione meramente decorativa.

Le riproduzioni fotografiche, tutte a colori, sono dovute a Luigi Mastronardi. Un Mastronardi che, ancora una volta, indubbiamente mostra tutta la sua notevole sensibilità foto-pittorica. dato di fatto questo che gli permette di far risaltare, in maniera sempre suggestiva, le bellezze anche meno evidenti del tempio. Così che le singolari inquadrature della Basilica e dei più significativi particolari della Cattedrale risultano essere di notevole aiuto a chi intende "leggere" sia i connotati architettonici più peculiari della nostra Basilica, quanto le stesse preziose tele e argenti che la Cattedrale custodisce. Nell'opuscolo, con gli intenti che prima abbiamo lodato, vengono riprodotte le foto a colori della veduta aerea della Cattedrale e la struttura viaria che la circonda. Quindi ripresi con il grandangolo la suggestiva facciata, poi alcuni particolari degli interni. Dopo è riprodotta la volta. Infine vari insoliti angoli della Basilica e alcuni particolari artistici tra i più rilevanti del tempio. Così che le fotografie integrano - sempre esaltandoli - i testi, la grazia dell'impaginazione del pieghevole e poi, sopra tutto, la stessa rappresentazione iconografica del tempio. Che, per ciò, risplende - celebrato dalle fotografie - in tutta la sua austera, ma esemplare, bellezza.

Di particolare valore - storico-documentario perché inedite e provenienti dall'Archivio della Cattedrale - sono le riproduzioni, in bianco e nero, delle "foto storiche" che - inserite nella guida - offrono la riproduzione di scorci di quella che fu la Cattedrale prima dell'incendio che, parzialmente, la distrusse agli inizi del '900.

È un vero peccato che l'opuscolo non offra anche pertinenti delucidazioni delle foto contenute nella guida inserite nelle didascalie che quindi le contestualizzino. Ma è una marginale menda che riteniamo una prossima ristampa della guida provvederà a sanare.

L'opuscolo sulla Basilica Cattedrale è distribuito, gratuitamente, al box office della cooperativa "Armida". Gli orari del botteghino della cooperativa sono i seguenti. Feriali: 09.00 - 12.00 / 16.00- 19. Festivi: 09.00 - 12.30. Lunedì chiuso. La cooperativa "Armida" ha la sua sede al n. 5 di Piazza della Conciliazione, 70014 Conversano (BA), telefono 080/494959510, fax : 0804090749, www.cooparmida.

[1]La cura della realizzazione grafica del pieghevole è dell'Agenzia per grafica e stampa Imprint s.n.c. di Giovanni Turi & C. È stato stampato a Conversano nel Maggio del 2000. Ed è di 16 pagine. Coordinatore dell'iniziativa e ideatore del progetto grafico è stato Giuseppe Lenoci. I testi sono di Angelo Fanelli. Le foto a colori, invece, di Luigi Mastronardi. La tiratura della guida è di ben 5.000 copie.

[2]La Cattedrale di Conversano. Guida storico-artistica, Grafischena, Fasano 1980, pp. 72, con illustrazioni in bianco e nero nel corpo del testo e fuori testo.

[3]Le fasi di completamento della fabbrica della cattedrale di Conversano si protrassero sino al pieno XIV secolo.

[4]"Ciò che fu risparmiato dalle fiamme o fu disperso o, in qualche modo, fu nuovamente inserito nelle fabbriche" del Duomo. Sull'esito di quest'operazione cfr. di V. L'Abbate, Tracce e frammenti scultorei della cattedrale di Conversano, in "Storia e cultura in Terra di Bari. Studi e ricerche III", Pubblicazione del Museo Civico di Conversano 1990, a c. di V. L'Abbate, Congedo, Galatina 1990, pp. 142-146.

|